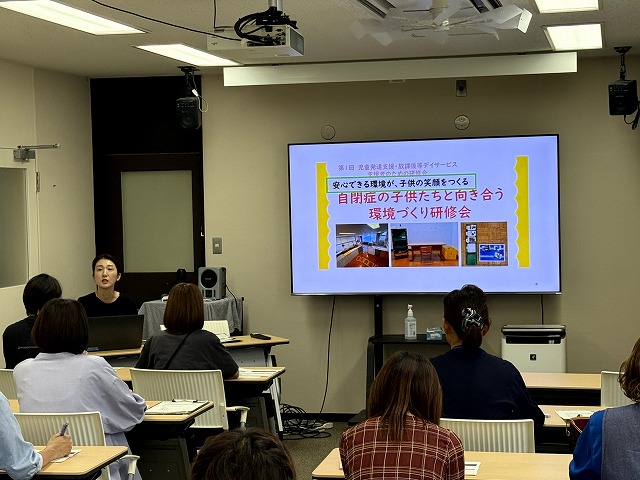

令和7年9月30日 児発・放デイ支援者のための研修会

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進や共生社会の形成は、現在の社会における大きな流れの一つです。この実現に向け、筑波大学附属学校群でも「Designing Education for an Inclusive and Global Society(インクルーシブでグローバルな社会を実現するための教育をデザインする) 」をスローガンに掲げています。本校も国内唯一である知的自閉児の専門校として、これまでに蓄積した知見を社会に還元するための取組を行いましたのでご紹介します。

自閉症の子供たちがどんな場所でも安心して力を発揮できるようにするためには、学校や家庭だけではなく、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスとの連携も欠かせません。本校ではこれまでも、これらの事業所と連携をとってきており、相互見学等を進めてまいりました。また、本校が毎年行っている自閉症教育実践研究協議会には、こうした事業所の職員さんもご参加くださっています。しかし、事業所を対象とした具体的な研修会を行うのはこれが初めてです。

今回は幼稚部(幼児)を中心とした研修会を企画しましたが、これにも少し事情があります。幼児や幼稚園に対して支援を行える特別支援学校は非常に少ないのです。幼稚部をもつ特別支援学校は全国で8校のみ、そして、関東圏内でも本校を含めて3校しかないのです。そこで、特に幼児に対する支援を中心とした研修会としたのです。

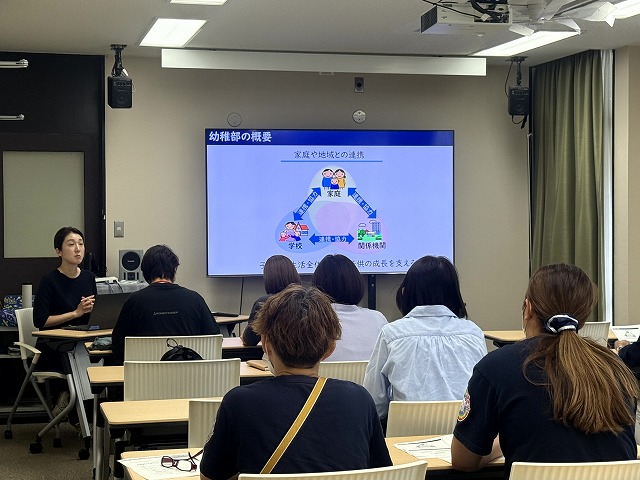

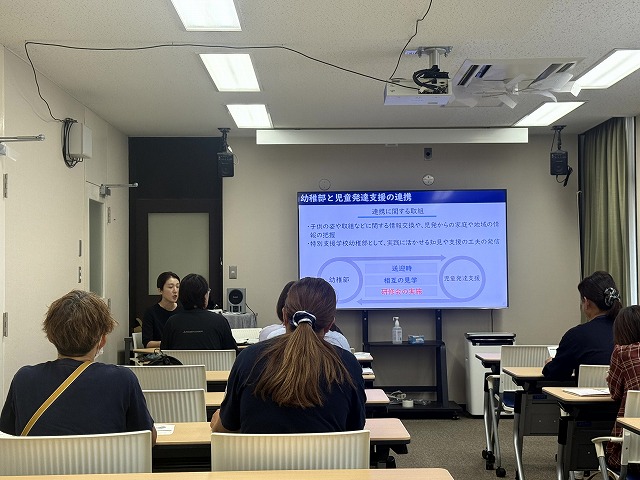

今回の研修会には直接の繋がりのある事業所等を含め、8か所から12名の申し込みがありました。(遠くは都内からも申し込みがありました。) 研修会の内容は講義が半分、幼稚部の見学が半分という構成でした。この日、幼稚部は自宅や外出先に担任が出向いて指導を行う「家庭生活支援」の日でしたので、幼児は不在でした。参加者は教室や教材を直接見学する形となっています。

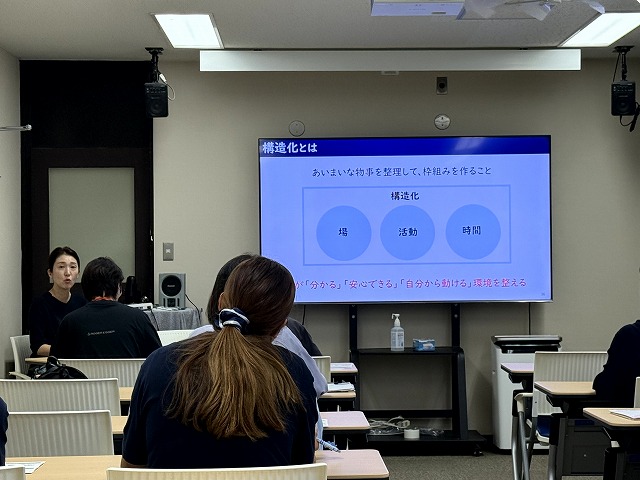

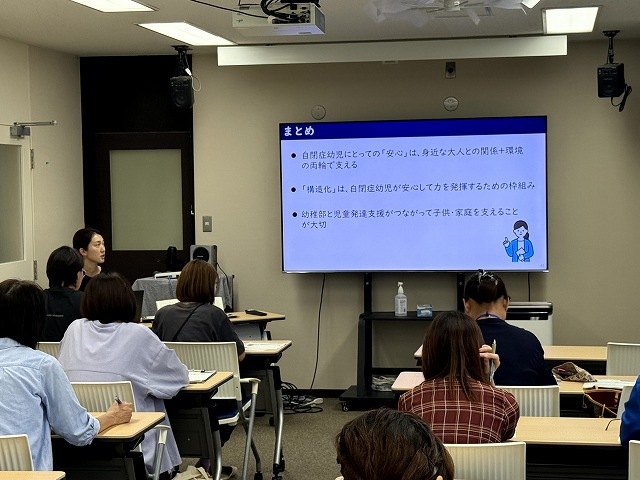

講義は、幼稚部主事が行いました。講義の中身は、「自閉症幼児にとっての安心とは」、「構造化とは(自閉症の主な特性から)」、「場の構造化」「活動の構造化」「時間の構造化」「環境を整える際に大切なこと」など。子供たちの普段の様子や指導の様子などについては動画を交えて説明しました。

講義後には、実際の教室や教材を直接見ていただきました。普段の見学では、顔写真や氏名などが貼ってあるため、写真を撮影することは禁止させていただいているのですが、この日は予め個人情報となる部分を隠し、環境や教材について写真を撮っていただける形としました。

参加者の皆さんが特に熱心に見ていらっしゃったのは、やはり、教材です。自閉症のお子さんに対する個別指導の方法(ワークシステム)と併せて紹介させていただきました。教材を見ていただいた後は、会議室へ戻って質疑応答を行い、研修会は終了となりました。

実施後のアンケート結果は非常に好評で、合同勉強会や研修会の依頼、個別の対応相談などについてもご要望をいただきました。是非、次回の開催につなげていきたいと考えています。なお、今回は児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの職員さんを対象としましたが、10月13日には幼稚園・保育園・こども園の先生方を対象にした研修会も実施する予定です(定員一杯のため申し込みは締め切っております。申し訳ありません)。